Introduction : Pourquoi l’humanisme reste pertinent

À une époque où l’automatisation accélérée, les transformations numériques et les crises écologiques remettent en question le modèle capitaliste traditionnel, une question ancienne refait surface avec une acuité nouvelle : comment construire des organisations qui respectent la dignité humaine tout en générant de la valeur durable ?

C’est à cette question que l’humanisme, philosophie souvent résumée aux salons Renaissance, apporte des réponses étonnamment actuelles. Au-delà de son image historique, l’humanisme est une philosophie vivante qui offre un cadre éthique pour reimaginer l’entreprise contemporaine.

Le mouvement 1Clusif a précisément été fondé sur cette conviction : que l’inclusion, l’égalité des chances et le respect du potentiel humain ne sont pas des luxes, mais des catalyseurs de performance durable. Cette article explore comment l’humanisme en tant que philosophie structurante peut transformer radicalement la vie organisationnelle.

1. Les Racines de l’Humanisme : Une Philosophie Intemporelle

L’humanisme antique : Une découverte du potentiel humain

L’humanisme ne naît pas à la Renaissance. Ses racines plongent profondément dans l’Antiquité grecque et romaine. Les penseurs grecs comme Protagoras affirmaient que « l’homme est la mesure de toute chose »—une affirmation révolutionnaire plaçant l’expérience humaine et la capacité de raisonnement au centre de la réalité.

Cette perspective antique reconnaissait une vérité fondamentale : chaque individu possède une capacité intrinsèque à comprendre, à apprendre, à se développer. Cette conviction structure toute la pensée humaniste : l’homme n’est pas un sujet passif soumis à des forces externes, mais un agent actif capable de façonner sa destinée.

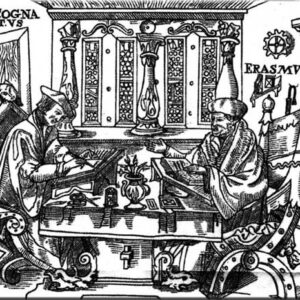

La réactivation Renaissance : Humanisme et textes classiques

Au cours de la Renaissance, les humanistes comme Érasme, Pic de la Mirandole et Pétrarque ont redécouvert ces textes classiques avec une urgence nouvelle. Ils ont constaté que l’Antiquité offrait une vision radicalement différente de celle imposée par la scolastique médiévale : une vision où la raison, l’éducation et le développement personnel n’étaient pas des menaces contre l’ordre établi, mais des chemins vers l’excellence.

Cette période historique cristallisa les principes fondamentaux de l’humanisme moderne :

La dignité intrinsèque de chaque être humain. Non pas parce qu’il occupe une position sociale, possède une richesse ou exerce du pouvoir, mais parce qu’il est humain. Cette conviction égalitaire s’oppose à un système féodal fondé sur l’hérédité et la hiérarchie immuable.

L’importance de l’éducation et de l’auto-amélioration. L’humanisme affiche une foi profonde dans la plasticité humaine : chacun peut se transformer, progresser, accéder à des formes supérieures de connaissance et d’accomplissement.

La liberté individuelle et la responsabilité personnelle. Contrairement aux systèmes autoritaires, l’humanisme reconnaît que les individus doivent jouir d’une liberté pour exercer leurs capacités—et qu’avec cette liberté vient une responsabilité personnelle envers autrui et vers le bien commun.

L’humanisme séculier moderne : Au-delà de la religion

Important à noter : l’humanisme contemporain a évolué au-delà de ses racines religieuses. L’humanisme séculier moderne met l’accent sur la rationalité, l’éthique autonome et la responsabilité collective, sans appui sur des croyances surnaturelles. C’est précisément cette version moderne et laïque qui s’applique puissamment au contexte professionnel.

Cette évolution a généré un héritage philosophique qui alimente le républicanisme, les droits humains fondamentaux et les mouvements d’inclusion sociale. Elle continue de structurer le discours éthique contemporain dans les domaines que 1Clusif adresse.

2. Les Principes Fondamentaux de l’Humanisme

Dignité humaine : Le postulat non-négociable

Le premier principe, fondateur de tous les autres, est celui de la dignité humaine inconditionnelle. Chaque être humain, indépendamment de son statut socio-économique, de ses performances, de son origine ou de ses capacités, possède une dignité égale.

En contexte professionnel, ce principe remet radicalement en question les pratiques traditionnelles d’exploitation du travail. Il suggère que les collaborateurs ne sont pas des ressources à optimiser, mais des personnes dont le bien-être et l’épanouissement constituent des responsabilités éthiques fondamentales pour l’organisation.

Raison et autonomie intellectuelle

L’humanisme place une confiance fondamentale dans la capacité humaine à penser, à analyser, à juger et à décider. Cela signifie que dans une organisation humaniste, le respect de la raison des collaborateurs n’est pas une option—c’est un impératif.

Les implications sont profondes : cela requiert de la transparence dans la communication, la justification des décisions, et la reconnaissance du droit des individus à exercer leur jugement critique. C’est ce qui distingue une organisation humaniste d’une simple organisation « sympathique » : la première invite au questionnement ; la seconde ne peut pas le supporter.

Compassion mutuelle : Reconnaissance de l’interdépendance

Contrairement à une vision purement individualiste, l’humanisme reconnaît que les humains existent en relation. La compassion—la capacité à reconnaître la souffrance d’autrui et le désir de l’alléger—devient un moteur éthique central.

En entreprise, la compassion ne signifie pas l’absence d’exigence ou de standards. Elle signifie que l’organisation reconnaît que ses collaborateurs sont des êtres complets : ayant des familles, des préoccupations, des limites, des besoins émotionnels. La compassion organisationnelle crée l’espace où ces réalités humaines sont reconnues et intégrées, plutôt que niées ou réprimées.

Justice et égalité : Structures et processus équitables

L’humanisme affiche une conviction que les humains doivent vivre ensemble dans la justice. Cette conviction s’oppose à tout ordre oppressif ou discriminatoire.

Dans une organisation humaniste, cela implique : des processus décisionnels équitables ; l’absence de discriminations fondées sur des caractéristiques immuables ; l’accès égal aux opportunités de développement ; une rémunération juste reflétant la contribution de chacun. C’est aussi et surtout un appel à l’examen constant des inégalités structurelles—visibles et invisibles—qui peuvent persister.

3. De la Philosophie à l’Entreprise : Qu’est-ce qu’une Entreprise Humaniste ?

Définition fondamentale

Une entreprise humaniste est une organisation qui place le potentiel humain et le bien-être des personnes au cœur de sa stratégie, de sa gouvernance et de ses opérations quotidiennes. Ce n’est pas une attitude superficielle de bienveillance, mais une transformation structurelle de la façon dont l’organisation est pensée et fonctionnelle.

Spécifiquement, une entreprise humaniste :

Reconnaît chaque collaborateur comme un individu complet. Pas une fonction interchangeable, pas un coût à minimiser, mais une personne avec des aspirations, des capacités, des besoins et des valeurs propres. Cette reconnaissance n’est pas sentimentale—elle est stratégique : elle maximise l’engagement, la créativité et la rétention de talent.

Place l’épanouissement professionnel et personnel au cœur de sa mission. Cela signifie créer les conditions où chaque collaborateur peut développer ses capacités, progresser professionnellement, et trouver un sens dans son travail. Les formations continues, les opportunités de carrière diversifiées et l’accès au mentorat ne sont pas des avantages périphériques—ils sont centraux à la promesse organisationnelle.

Intègre l’impact social et environnemental dans son modèle économique. Une entreprise humaniste reconnaît que son existence affecte les écosystèmes humains et naturels. Elle accepte une responsabilité envers la société plus large : minimiser son empreinte écologique, contribuer positivement aux communautés locales, et opérer avec transparence éthique.

Distribue le pouvoir de manière plus équitable.

Les caractéristiques structurantes

1. Respect intrinsèque des individus

Le respect n’est pas un code de conduite à afficher—c’est une architecture organisationnelle invisible mais omniprésente. Elle se manifeste par :

- Un langage et une communication centrant la dignité plutôt que le contrôle

- Des espaces physiques et virtuels conçus pour le bien-être, pas seulement la productivité

- Des politiques flexibles reconnaissant la complexité de la vie humaine (télélavail, congés familiaux, aménagements pour handicap)

- Une culture d’écoute active où les préoccupations des collaborateurs sont reçues et traitées sérieusement

2. Promotion du développement personnel et professionnel

Une entreprise humaniste investit activement dans la croissance de ses collaborateurs. Cet investissement n’est pas neutre : il produit des collaborateurs plus compétents, plus engagés et plus loyaux. Mais ce calcul économique ne doit pas dissimuler la conviction éthique sous-jacente : chaque humain mérite la chance de se développer.

Concrètement, cela signifie : budgets de formation importants ; accès au mentorat et au coaching ; plans de carrière clarifiés et multiples ; possibilités de prise de responsabilités progressives ; reconnaissance des apprentissages même informels.

3. Engagement social et environnemental

L’entreprise humaniste reconnaît que son existence s’inscrit dans des systèmes plus larges : la communauté locale, l’écosystème naturel, la société civile. Elle assume une responsabilité envers ces systèmes.

Cela inclut : la réduction active de l’impact environnemental (au-delà de simples gestes symboliques) ; le soutien aux communautés locales ; la transparence sur les chaînes d’approvisionnement et l’éthique du sourcing ; l’engagement dans les défis sociétaux (égalité, justice, accès à l’éducation).

C’est précisément la mission que porte 1Clusif : favoriser l’inclusion. Une entreprise humaniste dans l’écosystème 1Clusif contribue activement à cette réduction des exclusions.

4. Coopération et partage plutôt que compétition interne

Une entreprise humaniste privilégie les dynamiques coopératives. Cela ne signifie pas l’absence de compétition externe—elle peut être féroce. Mais à l’interne, la compétition zéro-somme où le succès d’un est la perte d’un autre est systématiquement désamorcée.

À la place : partage de connaissance, transparence informationnelle, systèmes d’incitation collectifs, résolution collaborative de problèmes. Cette orientation coopérative reflète une conviction humaniste : nous sommes interdépendants, et notre succès collectif dépend de notre capacité à créer des synergies plutôt que des rivalités.

5. Prise de décision participative et gouvernances distribuées

Une caractéristique clé de l’entreprise humaniste est la décentralisation du pouvoir décisionnel. Cela peut prendre plusieurs formes : sociocratie, holacratie, entreprises libérées, ou d’autres modèles de gouvernances partagées.

Le principe est constant : les décisions qui affectent les collaborateurs sont prises avec leur participation active. Cela crée plusieurs effets bénéfiques simultanément : les décisions sont mieux informées (car ils incluent la perspective de ceux qui les exécutent) ; l’engagement monte (chacun se sent responsable d’une décision dont il est co-auteur) ; l’apprentissage collectif s’accélère (la participation encourage la remise en question et l’amélioration continue).

4. Les Valeurs Cardinales de l’Entreprise Humaniste

Compassion et empathie

La compassion organisationnelle va au-delà des rituels de team-building. Elle signifie que les leaders et les systèmes prennent en compte la réalité humaine de leurs collaborateurs. Cela inclut :

- Reconnaître les difficultés personnelles et ajuster les attentes en conséquence

- Offrir du soutien (assistance, ressources de santé mentale) quand les personnes traversent des crises

- Cultiver une culture où la vulnérabilité n’est pas une faiblesse mais un signal d’humanité

- Écouter activement plutôt que de simposer des solutions

L’empathie, quant à elle, est la capacité à se mettre à la place d’autrui—non pas comme exercice de pensée abstraite, mais comme pratique régulière. Une entreprise humaniste cultive cette empathie en créant des espaces de dialogue authentique, en exposant les leaders à la réalité concrète des différents métiers, en valorisant les perspectives diverses.

Justice sociale et équité

Une entreprise humaniste ne peut pas être neutre face aux injustices. Elle s’interroge activement : nos pratiques reproduisent-elles des inégalités systémiques ? Comment nôtre modèle économique affecte-il les populations vulnérables ?

Ces questions radicales transforment les pratiques : recrutement délibérément inclusif ; transparence salariale ; attention aux biais inconsients ; engagement envers l’égalité des genres et l’inclusion des minorités.

La mission centrale de 1Clusif—réduire les exclusions—est directement ancrée dans cette conviction que la justice sociale n’est pas optionnelle.

Durabilité et responsabilité écologique

Une entreprise humaniste reconnaît que l’humanité n’existe pas en dehors de la nature. L’épanouissement humain sur le long terme requiert un rapport équilibré avec les écosystèmes.

Cela signifie : investir dans des technologies et processus durables (pas seulement des symboles) ; mesurer et réduire activement l’empreinte carbone ; innover dans des modèles économiques plus circulaires ; rendre compte de l’impact environnemental.

Innovation et créativité

L’humanisme a une foi profonde dans la capacité créative humaine. Une entreprise humaniste crée les conditions où cette créativité peut s’épanouir : liberté d’expérimentation, tolérance de l’échec, encouragement de la prise de risque, espace pour les idées divergentes.

Ironiquement, cette approche est aussi l’approche la plus rationnelle du point de vue commercial : l’innovation est le moteur de la compétitivité long terme, et l’innovation émerge de la diversité cognitive et du sentiment psychologique de sécurité.

Transparence et responsabilisation

Une entreprise humaniste croit que ses collaborateurs sont capables de traiter l’information complexe. Plutôt que de simplifier ou de filtrer, elle privilégie la transparence complète sur les défis, les stratégies, les résultats financiers, les erreurs.

Cette transparence radicale crée plusieurs effets : responsabilisation partagée (si tout le monde connaît le défi, tout le monde peut contribuer) ; confiance accrue (les cachotteries détruisent la confiance) ; apprentissage collectif accéléré (tout le monde comprend les dynamiques du business).

5. Les Engagements Concrets de l’Entreprise Humaniste

Une philosophie qui ne s’incarne pas dans des comportements concrets reste abstraite et inefficace. Voici les engagements d’une entreprise humaniste qui marche la parole :

Environnement de travail sain et respectueux

Un espace de travail humaniste n’est pas une question de décoration ou de services gratuits (café premium, ping-pong). C’est l’absence systématique de toxicité.

Engagements concrets :

- Prévention du harcèlement et des discriminations avec conséquences réelles

- Salaires équitables et visiblement justifiés par des grilles transparentes

- Avantages sociaux qui reconnaissent la réalité de la vie (congés parentaux généreux, assurance maladie, retraite contributive)

- Architecture physique pensée pour le bien-être (lumière naturelle, espaces de repos, ergonomie)

Production de qualité et éthique

Une entreprise humaniste ne peut pas perpétuer sa conscience éthique à l’interne tout en écrasant des fournisseurs ou vendant des produits de mauvaise qualité. L’éthique s’étend à toute la chaîne de valeur.

Engagements concrets :

- Sourcing éthique avec vérifications réelles

- Standards de qualité élevés et constants (pas de dégradation progressive)

- Responsabilité vis-à-vis des impacts du produit/service

Réduction de l’impact environnemental

Pas simplement des gestes symboliques, mais des transformations structurelles.

Engagements concrets :

- Audit régulier de l’empreinte carbone et plan d’action chiffré

- Investissements dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique

- Réduction des déchets et transition vers une économie circulaire

- Transparence sur les objectifs et les progrès (ou l’absence de progrès)

Soutien aux communautés locales

Une entreprise humaniste reconnaît qu’elle existe au sein de communautés et qu’elle a des responsabilités envers elles.

Engagements concrets :

- Recrutement local avec programmes de formation pour les personnes éloignées du marché du travail

- Partnerships durables avec des organisations locales

- Contribution au développement économique local (hors du simple sponsoring)

- Implication dans les défis sociaux locaux

Accompagnement du développement des collaborateurs

Au-delà de la rhétorique du « capital humain », l’entreprise humaniste investit significativement dans le développement.

Engagements concrets :

- Plan de formation ambitieux avec budgets individuels

- Accès au mentorat et au coaching (notamment pour les populations sous-représentées)

- Plans de carrière clairs avec multiples trajectoires possibles (pas juste l’ascension hiérarchique)

- Culture du continuous learning et de l’expérimentation

- Reconnaissance des compétences transversales, pas juste des résultats quantifiables

6. Les Modèles de Gouvernance Humaniste

La philosophie humaniste s’incarne particulièrement bien dans les modèles de gouvernance innovants. 1Clusif soutient plusieurs de ces approches :

Sociocratie : Le consentement comme principe directeur

La sociocratie repose sur la prise de décision par consentement plutôt que par vote majoritaire. Cela signifie que chaque voix compte véritablement : une objection fondée doit être entendue et intégrée.

La sociocratie incarne une humanité : elle reconnaît que les minorités ne sont pas moins humaines que les majorités, et que les décisions affectent tout le monde. Elle crée des structures où chacun peut contribuer de manière égale.

Holacratie : Autonomie et responsabilisation distribuées

L’holacratie distribue l’autorité à travers des cercles autonomes. Plutôt que des hiérarchies verticales rigides, chacun occupe des rôles avec des responsabilités claires mais reste connecté à l’ensemble.

L’holacratie incarne la conviction humaniste que chacun est capable d’autonomie et que la responsabilité devrait être distribuée, pas concentrée.

Gouvernances partagées : Un spectre d’approches

Au-delà de sociocratie et holacratie, les gouvernances partagées explorent un spectre de modèles reconnaissant que la centralisation du pouvoir est une anomalie, pas une nécessité.

Ces modèles partagent le conviction que les organisations humanistes requièrent des structures humanistes.

Méthodes agiles : Flexibilité et apprentissage permanent

Les méthodes agiles et en particulier les douze principes du Manifeste Agile incorporent plusieurs valeurs humanistes : individus et interactions avant processus et outils ; collaboration avant négociation de contrats ; réponse au changement avant suivi d’un plan.

Les méthodes agiles reconnaissent l’humanité du travail : les gens changent d’idée, apprennent, s’adaptent. Les approches humanistes doivent embrasser cette réalité plutôt que la combattre.

7. Les Défis de la Transformation Humaniste

Transformer une organisation vers l’humanisme n’est pas sans difficultés :

La résistance du statu quo

Les organisations hiérarchiques traditionnelles offrent certaines personnes un confort de pouvoir concentré. La décentralisation du pouvoir crée naturellement une résistance de ceux qui bénéficiaient du régime précédent.

Surmonter ce défi requiert une direction vraiment convaincue, une communication claire sur les objectifs, et des célébrations visibles des bénéfices émergents.

La transition douloureuse

Passer de commande-contrôle à autonomie-responsabilité crée une zone chaotique temporaire. Les gens doivent réapprendre à travailler. Les managers doivent réapprendre à manager. Les systèmes d’information doivent être retravaillés.

Cette transition requiert patience, soutien aux apprentissages, et acceptation que la productivité baisse temporairement avant de remonter.

Le risque d’instrumentalisation

Une entreprise peut adopter le discours humaniste tout en reproduisant les mêmes dynamiques de contrôle sous une nouvelle forme. « Empowerment » peut devenir un prétexte pour augmenter les responsabilités sans augmenter le soutien.

La garde-fou contre cela : une vigilance constante, l’écoute des signaux faibles de toxicité persistante, l’engagement des collaborateurs dans la définition des transformations.

8. Le Lien Inextricable avec 1Clusif

1Clusif n’a pas simplement adopté un discours humaniste—le mouvement porte les valeurs humanistes dans son ADN fondateur.

Réduction des exclusions : Une application directe du humanisme

L’humanisme affirme que la dignité humaine est inviolable. Cela signifie que l’exclusion—dans le marché du travail, en particulier—est une forme de négation de la dignité. C’est pourquoi 1Clusif s’engage dans la réduction des exclusions.

En rendant le numérique plus accessible, en promouvant les gouvernances humanistes, en favorisant l’égalité des chances, 1Clusif applique une philosophie humaniste à des enjeux concrets.

Transmission et responsabilité : L’humanisme en action

L’engagement de 1Clusif envers la transmission (une de ses valeurs fondatrices) est un engagement humaniste. Il reconnaît que les individus peuvent se développer, que la connaissance doit être partagée, et que chacun a une responsabilité envers les autres.

Égalité et inclusion : Fondements humanistes

L’égalité des chances promue par 1Clusif n’est pas une égalité mécanique ou abstraite. C’est la reconnaissance que chaque être humain, indépendamment de son origine ou de ses circonstances actuelles, possède une dignité égale et le potentiel de contribution unique.

L’inclusion n’est pas une faveur à accorder aux minorités. C’est une nécessité éthique et une source d’enrichissement collectif.

9. Vers Une Humanité du Travail

L’humanisme en entreprise ne doit pas être perçu comme une naïveté douce ou une inefficacité. C’est au contraire une profonde compréhension que : les organisations humanistes sont plus créatives, plus résilientes et plus performantes à long terme ; l’épanouissement humain et la rentabilité économique ne sont pas des opposés mais des partenaires.

L’enjeu du XXIe siècle n’est pas de choisir entre éthique et efficacité. C’est de reconnaître que l’éthique est la forme la plus durable de l’efficacité.

Une entreprise humaniste construit cette durabilité en plaçant en centre un postulat simple : nous sommes tous humains, nous méritons tous respect et dignité, et nous sommes collectivement responsables de créer des organisations où cette humanité peut s’épanouir.

Ce n’est pas idéaliste. C’est simplement réaliste sur ce qui rend les organisations vraiment excellentes.

Conclusion

L’humanisme n’est pas une mode managériale passagère ou une valeur marketing superficielle. C’est une philosophie ancrée dans plusieurs millénaires de pensée éthique, du temps des Grecs anciens jusqu’à aujourd’hui.

En entreprise, l’humanisme se traduit par une transformation fondamentale : passer d’une vision extractive (extraire le maximum de travail au coût minimum) à une vision générative (créer les conditions où les potentiels humains peuvent se développer).

Les entreprises humanistes ne sont pas meilleures pour la société par pure altruisme. Elles sont meilleures pour elles-mêmes. Elles attirent les talents, les retiennent, les motivent à donner le meilleur d’eux-mêmes. Elles innovent plus rapidement. Elles s’adaptent mieux aux changements. Elles construisent une résilience durable.

Pour les organisations qui partagent la vision de 1Clusif, cette transformation humaniste n’est pas une option—c’est une impératif éthique et stratégique simultanément. C’est comment on crée des organisations où l’inclusion n’est pas un département mais une culture, où l’égalité n’est pas une politique mais une pratique, et où chacun peut réaliser son potentiel pleinement.

C’est cela, une entreprise vraiment humaniste. Et c’est ce vers quoi doivent tendre les organisations conscientes de notre époque.