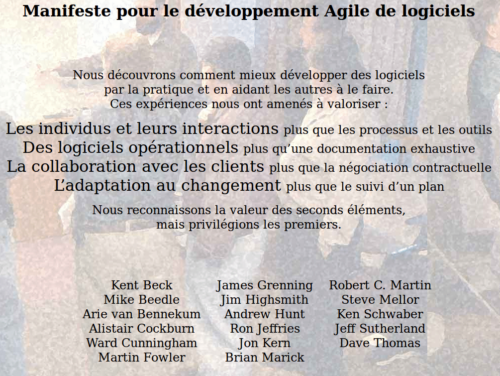

En 2001, dix-sept développeurs se réunissent dans une station de ski de l’Utah. Leur constat est unanime : les méthodes traditionnelles de gestion de projet, rigides et centrées sur les processus, étouffent la créativité et excluent l’humain du cœur de la création logicielle. De cette rencontre naît le Manifeste Agile, bien plus qu’un simple cadre méthodologique : une véritable philosophie qui replace l’individu, la collaboration et l’adaptabilité au centre du travail collectif.

Loin d’être un ensemble de règles figées, le Manifeste Agile incarne une vision humaniste du développement de projets. Il résonne particulièrement avec les enjeux d’inclusion et de transmission des savoirs : comment construire des organisations où chacun peut contribuer, apprendre et évoluer, indépendamment de son parcours ou de son origine ?

Les fondements d’une approche centrée sur l’humain

Le Manifeste Agile repose sur quatre valeurs fondamentales qui interrogent nos façons de travailler ensemble. Ces valeurs ne hiérarchisent pas les éléments, mais proposent une préférence : valoriser davantage ce qui sert l’humain et la création de valeur réelle.

Les individus et leurs interactions plutôt que les processus et les outils

Cette première valeur affirme une conviction forte : ce sont les personnes, avec leurs compétences, leur créativité et leur capacité à communiquer, qui font la réussite d’un projet. Les outils et les processus sont des facilitateurs, non des fins en soi. Cette philosophie encourage les équipes auto-organisées où la parole de chacun compte, où les différences de parcours deviennent des richesses plutôt que des obstacles.

Cette approche favorise naturellement l’inclusion : elle reconnaît que la diversité des profils, des expériences et des perspectives enrichit la création collective. Un développeur junior apporte un regard neuf, une personne en reconversion professionnelle amène des compétences transversales insoupçonnées. L’intelligence collective se construit justement dans cette reconnaissance mutuelle et cette capacité à conjuguer les talents.

Un logiciel fonctionnel plutôt qu’une documentation exhaustive

La seconde valeur privilégie la création de valeur tangible. Il ne s’agit pas de rejeter toute documentation, mais de questionner sa finalité : à qui sert-elle vraiment ? Le Manifeste Agile encourage à concentrer l’énergie sur ce qui apporte une utilité concrète aux utilisateurs.

Cette orientation vers le pragmatisme facilite l’apprentissage par la pratique. Plutôt que de passer des mois à théoriser, les équipes produisent rapidement des versions fonctionnelles, apprennent de leurs utilisateurs, ajustent. Cette approche itérative est particulièrement pertinente pour accompagner des personnes en formation ou en reconversion : elle permet d’acquérir des compétences progressivement, en situation réelle, avec des retours constructifs réguliers.

La collaboration avec le client plutôt que la négociation de contrat

Troisième pilier du Manifeste : la relation de confiance et de co-construction avec ceux pour qui on travaille. Au lieu d’une relation contractuelle figée où chacun se protège derrière des clauses, l’agilité propose un partenariat où client et équipe avancent ensemble, s’ajustent mutuellement, partagent les apprentissages.

Cette valeur résonne avec l’esprit de transmission : le client n’est plus un donneur d’ordres distant, mais un partenaire qui partage son expertise métier, tandis que l’équipe apporte son savoir-faire technique. Cette réciprocité crée un terreau fertile pour l’apprentissage mutuel et l’innovation.

Répondre au changement plutôt que suivre un plan

La quatrième valeur reconnaît une réalité souvent ignorée par les méthodes traditionnelles : le monde évolue, les besoins changent, et s’accrocher rigidement à un plan initial devient contre-productif. L’agilité ne rejette pas la planification, elle la rend adaptative.

Cette souplesse est essentielle dans une démarche inclusive. Elle permet d’ajuster les méthodes d’apprentissage selon les besoins individuels, d’adapter les rythmes de travail, d’intégrer progressivement des personnes avec des niveaux d’expérience variés. La capacité d’adaptation devient une compétence collective qui renforce la résilience de l’équipe.

Les douze principes : une mise en pratique concrète

Les quatre valeurs se déclinent en douze principes qui guident l’action quotidienne. Ces principes ne sont pas des règles strictes, mais des lignes directrices qui s’adaptent aux contextes spécifiques de chaque équipe.

Parmi ces principes, certains résonnent particulièrement avec une vision humaniste et inclusive du travail :

- La livraison continue de valeur encourage l’apprentissage progressif et les retours réguliers, essentiels pour accompagner le développement des compétences.

- L’accueil du changement favorise l’adaptabilité, compétence cruciale dans un monde professionnel en mutation constante.

- La collaboration quotidienne entre tous les acteurs crée un environnement propice à la transmission des savoirs.

- Les équipes auto-organisées responsabilisent chacun et valorisent l’autonomie, facteurs d’épanouissement professionnel.

- La réflexion régulière sur l’amélioration instaure une culture d’apprentissage continu où l’erreur devient source de progrès.

Au-delà du développement logiciel : une philosophie applicable à tous les domaines

Si le Manifeste Agile est né dans le contexte du développement logiciel, ses principes transcendent largement ce cadre initial. L’agilité s’applique désormais dans de nombreux secteurs : éducation, santé, manufacturing, services.

Cette universalité s’explique par la nature profondément humaine des valeurs agiles. Toute organisation qui cherche à favoriser la collaboration, l’adaptabilité et la création de valeur peut s’inspirer de cette philosophie. Les méthodes concrètes comme Scrum ou Kanban offrent des cadres pratiques pour incarner ces principes au quotidien.

Les défis d’une transformation agile inclusive

Adopter l’agilité ne se résume pas à appliquer des techniques. Il s’agit d’une transformation culturelle profonde qui peut soulever des résistances, particulièrement dans des organisations habituées à des fonctionnements hiérarchiques traditionnels.

La réussite d’une transformation agile repose sur plusieurs facteurs :

L’accompagnement et la formation sont essentiels. Changer de paradigme nécessite du temps, de la patience, et un soutien continu. Les équipes ont besoin d’expérimenter, de se tromper, d’ajuster. Cette phase d’apprentissage collectif est précieuse : elle crée une culture commune et renforce la cohésion.

La transparence et la communication permettent de lever les peurs et les incompréhensions. Les réticences face au changement sont souvent légitimes : peur de perdre ses repères, inquiétude sur son rôle futur, doute sur sa capacité à s’adapter. Écouter ces craintes, les prendre au sérieux, co-construire les solutions, voilà ce qui distingue une transformation imposée d’une évolution choisie collectivement.

L’exemplarité du leadership joue un rôle déterminant. Les dirigeants et managers doivent incarner les valeurs agiles : accepter la vulnérabilité, reconnaître ne pas avoir toutes les réponses, faire confiance à l’intelligence collective, valoriser l’apprentissage plutôt que punir l’erreur.

Agilité et gouvernances partagées : vers des organisations apprenantes

L’esprit du Manifeste Agile rejoint naturellement les approches de gouvernances distribuées comme l’holacratie ou la sociocratie. Ces modèles organisationnels partagent avec l’agilité une même conviction : les meilleures décisions émergent de l’intelligence collective, pas de l’autorité hiérarchique.

Dans ces organisations, chacun porte une responsabilité sur son domaine d’expertise, tout en contribuant à la vision commune. Les rôles sont fluides, évolutifs, au service du projet plutôt que du statut. Cette fluidité facilite l’inclusion de profils diversifiés et permet à chacun de trouver sa place selon ses compétences et aspirations.

Les méthodes agiles offrent également des outils pour gérer les tensions et conflits inévitables dans tout travail collectif. Les rétrospectives régulières, par exemple, créent des espaces sécurisés pour exprimer les difficultés, identifier les dysfonctionnements, et chercher collectivement des solutions. Cette pratique de réflexion partagée construit progressivement une culture où la vulnérabilité est acceptée et la bienveillance cultivée.

L’agilité comme vecteur d’inclusion et de transmission

Au-delà de l’efficacité opérationnelle, l’adoption d’une approche agile peut servir des objectifs sociaux plus larges. En valorisant la collaboration, l’apprentissage continu et l’adaptabilité, ces méthodes créent des environnements propices à l’inclusion de personnes aux parcours diversifiés.

Les équipes agiles fonctionnent par cycles courts avec des objectifs clairs et des retours fréquents. Cette structuration aide particulièrement les personnes en reconversion ou en apprentissage : elles peuvent progresser par paliers, célébrer régulièrement leurs avancées, et ajuster leur trajectoire selon leurs découvertes. L’erreur n’est plus un échec mais une étape normale de l’apprentissage.

La dimension collective de l’agilité facilite aussi la transmission des savoirs. Dans une équipe auto-organisée, les plus expérimentés partagent naturellement leurs connaissances, non par devoir hiérarchique mais par nécessité collaborative. Le pair programming, les revues de code collectives, les ateliers de partage de pratiques deviennent autant d’occasions d’apprendre les uns des autres.

Cette culture de transmission bénéficie à tous : les seniors enrichissent leur compréhension en expliquant, les juniors montent rapidement en compétences, l’équipe constitue progressivement une base de connaissances communes. Cette dynamique d’apprentissage mutuel crée des liens, renforce la cohésion, et combat l’isolement professionnel.

Complémentarité avec d’autres approches

Le Manifeste Agile ne s’oppose pas à d’autres méthodologies mais peut s’enrichir de leurs apports. Les principes du Lean Management, par exemple, partagent avec l’agilité une même obsession de la valeur et une volonté de réduire le gaspillage. Combiner ces approches permet d’affiner encore la capacité à créer de la valeur tout en préservant l’humain.

Les techniques d’intelligence collective, les méthodes de facilitation, les approches de design thinking viennent compléter la boîte à outils agile. L’essentiel n’est pas d’appliquer dogmatiquement une méthode, mais de cultiver un état d’esprit : celui de l’amélioration continue, de l’écoute, de l’adaptabilité et de la bienveillance.

Un état d’esprit plus qu’une méthode

Le Manifeste Agile ne propose pas de recette miracle. Il dessine plutôt les contours d’une philosophie du travail collectif, ancrée dans des valeurs humanistes. Son adoption réussie ne dépend pas de l’application stricte de rituels ou d’outils, mais de l’intégration profonde de ses principes fondamentaux.

Être agile, c’est accepter l’incertitude et en faire une opportunité. C’est reconnaître que nous ne savons pas tout, que les besoins évoluent, que les meilleures idées émergent souvent là où on ne les attend pas. C’est créer des espaces où chacun peut contribuer selon ses forces, apprendre de ses faiblesses, grandir avec les autres.

Cette posture trouve un écho particulier dans les contextes où l’on cherche à réduire les exclusions et favoriser l’émergence des talents, quels que soient les parcours. En mettant l’humain au centre, en valorisant la diversité des approches, en cultivant l’apprentissage collectif, l’agilité devient bien plus qu’une méthode de gestion de projet : elle devient un levier d’émancipation professionnelle et de construction d’organisations plus justes et plus efficaces.

Le chemin vers l’agilité n’est pas linéaire. Il demande de la persévérance, de l’humilité, et une volonté constante d’apprendre. Mais pour les équipes et organisations qui s’y engagent sincèrement, il ouvre des perspectives passionnantes : celles de construire ensemble, dans le respect de chacun, des projets qui ont du sens et créent de la valeur durable.

Rédigé par Jérôme Savajols