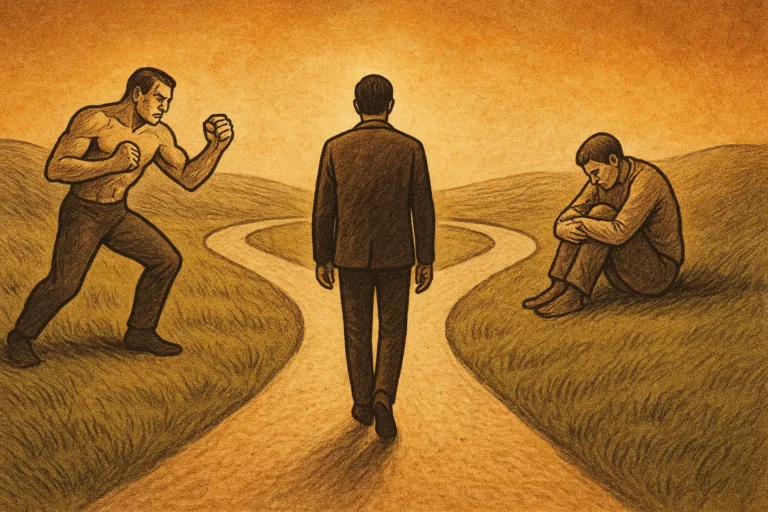

L’adaptation : un pas de côté entre résistance et soumission

Face à une crise qui nous dépasse, qu’elle soit économique, climatique, géopolitique ou personnelle, nous nous retrouvons souvent devant un dilemme douloureux : résister ou nous soumettre ? Cette question binaire structure nos réflexes depuis des siècles. Pourtant, entre la rigidité de la résistance et l’abdication de la soumission, il existe une troisième voie, plus subtile et souvent plus efficace : l’adaptation.

Le piège de la pensée binaire face au changement

Quand Nelson Mandela est sorti de prison après 27 ans d’incarcération, beaucoup s’attendaient à ce qu’il mène une révolution violente contre le régime d’apartheid. Après tout, n’avait-il pas toutes les raisons de résister par la force ? Pourtant, Mandela a choisi une voie différente : ni la continuation de la lutte armée, ni la soumission aux anciennes structures de pouvoir, mais l’adaptation stratégique. Il a compris que la réconciliation nationale, aussi improbable qu’elle paraisse, était le seul chemin viable vers une Afrique du Sud durable.

Cette histoire illustre parfaitement la distinction entre adaptation et soumission. La soumission, c’est renoncer à ses valeurs, à son identité, à sa dignité pour survivre. L’adaptation, au contraire, c’est préserver l’essentiel tout en transformant la forme pour prospérer dans un nouvel environnement.

Résister : la noblesse et ses limites

La résistance a sa grandeur. Les résistants français pendant la Seconde Guerre mondiale, Rosa Parks refusant de céder sa place dans le bus, les militants écologiques s’enchaînant aux arbres pour empêcher la déforestation : tous incarnent cette dignité du refus. La résistance dit « non » au nom de valeurs qui nous dépassent.

Mais la résistance pure a ses limites. Elle exige des ressources considérables – énergie, courage, soutien collectif. Elle peut mener à l’épuisement, au burnout, à l’isolement. Et parfois, elle devient elle-même une forme de rigidité qui nous empêche de voir des solutions nouvelles.

Se soumettre : la tentation de l’abandon

À l’opposé, la soumission peut sembler la voie la plus simple. Accepter l’inacceptable, renoncer à transformer le monde, se fondre dans ce qui est pour ne pas souffrir. Mais cette apparente facilité cache un coût invisible et considérable : la perte de sens, l’érosion de l’estime de soi, l’abandon progressif de ce qui fait notre humanité.

La soumission ne crée pas de valeur, ni pour soi ni pour le collectif. Elle perpétue les situations dysfonctionnelles et nous transforme en spectateurs passifs de notre propre existence. C’est l’antonyme de l’autonomie et de la responsabilisation que portent les nouvelles formes de gouvernance.

L’adaptation : préserver l’essence, transformer la forme

L’adaptation n’est ni capitulation ni entêtement. C’est une intelligence situationnelle qui distingue ce qui est négociable de ce qui ne l’est pas. C’est la capacité à identifier nos valeurs cardinales, celles pour lesquelles nous sommes prêts à résister, et à faire preuve de flexibilité sur tout le reste.

Prenons l’exemple de Gandhi. Sa résistance au colonialisme britannique n’était pas une résistance rigide. Il a créé une forme entièrement nouvelle de lutte : la désobéissance civile non-violente. Face à un empire qui possédait la force militaire, Gandhi a adapté sa stratégie en déplaçant le terrain du combat. Il n’a pas renoncé à son objectif (l’indépendance de l’Inde), mais il a réinventé les moyens d’y parvenir.

Les quatre dimensions de l’adaptation efficace

Le Coefficient d’Adaptation identifie quatre dimensions essentielles qui distinguent l’adaptation véritable de la simple soumission :

1. La dimension cognitive : questionner sans renier

S’adapter, c’est d’abord accepter de remettre en question ses certitudes sans perdre ses convictions. C’est la capacité à considérer plusieurs perspectives, à désapprendre ce qui ne fonctionne plus, tout en gardant une boussole éthique claire.

Les entreprises qui ont survécu à la pandémie de COVID-19 illustrent cette dimension. Elles n’ont pas renoncé à leur mission, mais ont radicalement transformé leurs méthodes. Les restaurants sont devenus des dark kitchens, les formateurs en présentiel ont créé des expériences d’apprentissage en ligne, les commerces physiques ont développé des systèmes de livraison. Flexibilité des moyens, constance des fins.

2. La dimension comportementale : agir différemment sans se renier

L’adaptation requiert la capacité d’expérimenter de nouvelles approches, d’abandonner les habitudes obsolètes. C’est l’essence même des méthodes agiles : itérer, tester, ajuster, sans perdre de vue l’objectif final.

Cette agilité comportementale n’a rien à voir avec l’opportunisme. L’opportuniste change de valeurs selon les circonstances. La personne adaptable change de stratégie tout en restant fidèle à ses principes.

3. La dimension émotionnelle : accepter l’inconfort sans se briser

S’adapter implique de traverser des zones d’incertitude, de tolérer l’ambiguïté, de faire le deuil de ce qui était. Cette résilience émotionnelle distingue fondamentalement l’adaptation de la soumission. La personne soumise subit passivement. La personne adaptable choisit activement de transformer la situation.

Viktor Frankl, psychiatre autrichien survivant des camps de concentration nazis, a théorisé cette différence dans son ouvrage « Man’s Search for Meaning ou découvrir un sens à sa vie« . Dans les conditions les plus extrêmes, certains prisonniers se soumettaient, perdant toute humanité. D’autres résistaient au prix de leur vie. Mais quelques-uns s’adaptaient : ils trouvaient du sens même dans l’horreur, préservaient leur dignité intérieure tout en acceptant temporairement les contraintes externes pour survivre et témoigner.

4. La dimension sociale : collaborer sans se dissoudre

L’adaptation véritable reconnaît que nous ne changeons pas seuls. Elle mobilise l’intelligence collective, sollicite des perspectives diverses, co-construit des solutions nouvelles. C’est le principe même des gouvernances partagées : distribuer le pouvoir de décision pour mieux s’adapter collectivement.

L’adaptation au service de l’inclusion

La mission de réduction des exclusions et de promotion de l’inclusion repose fondamentalement sur cette capacité d’adaptation. Inclure, ce n’est pas demander aux personnes exclues de se soumettre aux normes dominantes. C’est adapter collectivement nos organisations pour accueillir et valoriser la diversité.

Lorsqu’une entreprise rend accessible son environnement de travail aux personnes en situation de handicap, elle ne demande pas à ces personnes de se « soumettre » à un cadre inadapté. Elle adapte son cadre. De même, favoriser la féminisation des métiers du numérique ou l’intégration de développeurs autodidactes ne relève pas de la charité, mais d’une adaptation intelligente qui enrichit le collectif.

Cette logique d’adaptation s’inscrit dans les valeurs fondatrices du mouvement 1Clusif : l’égalité par nature (tous également capables de s’adapter), la transmission (partager les stratégies d’adaptation), la responsabilité (choisir activement plutôt que subir), la créativité (inventer de nouvelles formes).

L’adaptation organisationnelle : de la théorie à la pratique

Comment construit-on concrètement des organisations adaptables ? Quelles pratiques managériales favorisent cette troisième voie ? C’est précisément l’objet de la recherche sur le Coefficient d’Adaptation : identifier les invariants qui permettent aux collectifs de prospérer dans l’incertitude sans perdre leur âme.

Certains patterns émergent déjà :

- Cultiver la sécurité psychologique : pour s’adapter, il faut pouvoir expérimenter, donc échouer sans être sanctionné. Les organisations rigides punissent l’erreur, ce qui génère de la résistance passive ou de la soumission apparente. Les organisations adaptables institutionnalisent l’apprentissage par l’erreur.

- Distribuer l’intelligence : la décision centralisée est trop lente pour s’adapter au rythme du changement actuel. Les méthodes comme Scrum incarnent cette distribution : les équipes auto-organisées peuvent pivoter rapidement sans attendre les directives du sommet.

- Maintenir la cohérence identitaire : l’adaptation n’est pas le chaos. Les organisations qui s’adaptent le mieux sont celles qui ont clarifié leurs valeurs non-négociables. Elles savent ce qui définit leur identité et peuvent être flexibles sur tout le reste.

- Ritualiser la réflexivité : les rétrospectives, les feedbacks 360°, les moments de pause stratégique permettent d’analyser les adaptations en cours et de distinguer ce qui fonctionne de ce qui doit encore évoluer.

L’adaptation, compétence du 21ème siècle

Dans un monde où la seule constante est le changement, l’adaptation n’est plus optionnelle. Les crises climatiques, les mutations technologiques accélérées, les reconfigurations géopolitiques permanentes exigent de nous une plasticité nouvelle.

Mais cette plasticité ne signifie pas renoncer à tout. Au contraire, elle requiert une grande clarté sur ce qui compte vraiment. S’adapter efficacement, c’est savoir pour quoi nous résistons et sur quoi nous pouvons être flexibles.

C’est exactement ce que mesure le Coefficient d’Adaptation : non pas notre capacité à tout accepter (soumission), ni notre capacité à tout refuser (résistance rigide), mais notre intelligence situationnelle à transformer notre environnement tout en préservant notre essence.

Vers une culture de l’adaptation créatrice

L’adaptation telle que nous la concevons ici n’est pas passive. C’est une force créatrice. C’est l’esprit entrepreneurial appliqué au changement : identifier les contraintes, les opportunités, et créer quelque chose de nouveau qui préserve l’essentiel tout en embrassant la transformation.

C’est aussi la culture open source et le hacker mindset : bricoler, détourner, réinventer les outils à notre disposition. Ne pas se soumettre aux systèmes existants, ne pas les rejeter en bloc, mais les adapter à nos besoins, les améliorer, les transformer.

Cette approche résonne particulièrement avec les enjeux d’inclusion. Une personne issue d’un milieu marginalisé, d’un parcours atypique, ne doit pas se soumettre aux codes dominants pour réussir. Mais elle ne peut pas non plus les ignorer complètement. Elle développe une forme d’adaptation consciente et stratégique : elle comprend les règles du jeu, choisit lesquelles elle va respecter, lesquelles elle va contourner, lesquelles elle va transformer.

Choisir la voie de l’adaptation consciente

La prochaine fois que vous serez confronté à une situation qui vous dépasse, posez-vous ces questions :

- Quelles sont mes valeurs cardinales, celles pour lesquelles je suis prêt à résister ?

- Sur quels aspects puis-je être flexible sans me renier ?

- Quelle nouvelle forme puis-je créer qui préserve l’essence tout en s’adaptant au contexte ?

- Qui peut m’aider à voir des solutions que je ne vois pas seul ?

L’adaptation n’est pas une capitulation. C’est un art martial : utiliser la force du changement plutôt que s’y opposer frontalement. C’est une danse avec l’incertitude plutôt qu’une guerre contre elle.

Dans un monde qui change plus vite que jamais, développer cette compétence n’est pas une option. C’est une nécessité vitale. Et c’est peut-être aussi, tout simplement, une manière plus élégante et plus efficace de traverser l’existence.

Cet article s’inscrit dans une réflexion plus large sur le Coefficient d’Adaptation et les organisations adaptables. Pour approfondir ces concepts ou participer à la recherche collective, découvrez l’étude en cours sur le Coefficient d’Adaptation.

Rédigé par Jérôme Savajols